Du 27 janvier au 3 février : colloque et scènes ouvertes

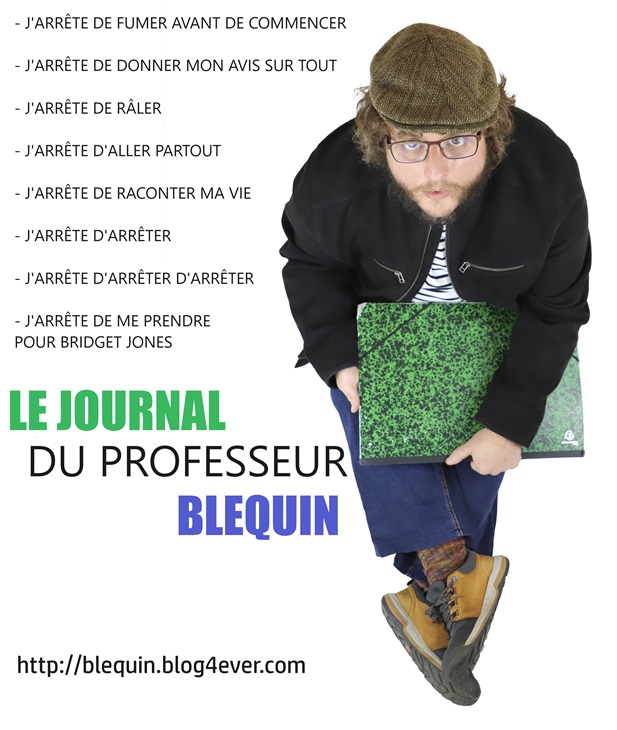

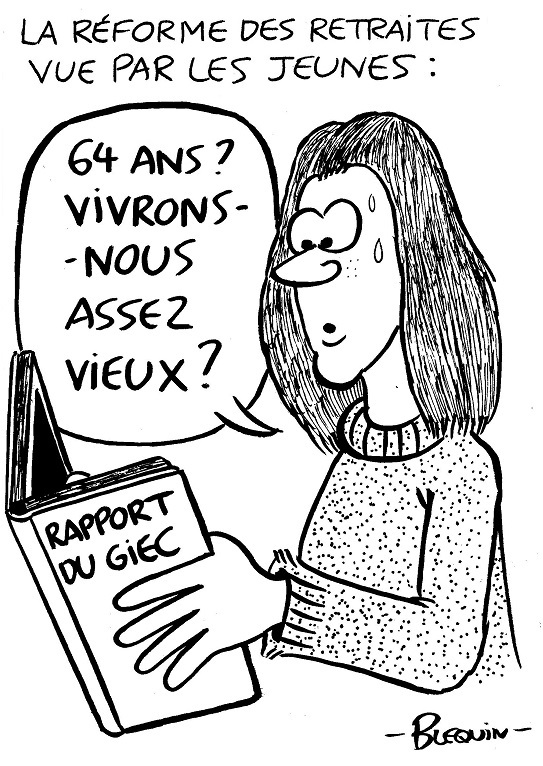

Deux dessins d'actualité en préambule...

Vendredi 27 janvier

17h30 : Me voici déjà à Rennes. Oui, j’écris « déjà » car je n’ai rien vu passer : ayant la Wifi en première classe, j’en ai profité pour régler une affaire urgente et, surtout, pour vider ma messagerie sur Facebook. Occupation futile ? Pas tant que ça : depuis que je sais à quel point il est polluant de conserver trop longtemps ses e-mails, je m’arrange pour que ma messagerie personnelle soit la moins remplie possible ; pourquoi n’en irait-il pas autant avec Messenger ? De surcroît, j’ai vu qu’un de mes correspondants avait supprimé nos précédents échanges : le connaissant, il devait avoir ses raisons, il ne m’a donc pas semblé incongru de l’imiter, d’autant qu’ainsi, j’ai fait le « ménage », me débarrassant de « conversations » avec des personnes qui se sont désinscrites depuis longtemps voire qui ne m’ont jamais répondu… Bref : je descends dans la capitale bretonne : je n’y étais plus venu depuis longtemps, cette ville me parait démesurée et peu accueillante… Il me tarde déjà de me retrouver au calme dans ma chambre d’hôtel réservée par le laboratoire.

Bon, ce n'est pas parce que j'utilise la wifi en voyage que je n'en ai pas parfois marre de la technologie...

18h15 : J’arrive à l’hôtel « Les chouettes », petit établissement chaleureux et accueillant dont le personnel me paraît bien jeune. Le réceptionniste, qui doit être habitué à voir débarquer des étudiants, me tutoie d’entrée de jeu ; je ne m’en formalise pas : avec ma dégaine, je ne laisse sûrement pas deviner que je suis un historien reconnu venu participer à un colloque et s’exprimer devant des gens haut placés… Ma chambre est confortable et fonctionnelle, rien ne manque… À part des volets pour faire le noir complet. Tant pis, je ferai avec (ou plutôt sans) malgré mon hypersensibilité à la lumière. Je m’attarde encore quelques minutes sur Internet pour envoyer des messages : j’apprends ainsi que cette année, le festival d’Angoulême met à l’honneur Riad Sattouf ; rien à dire, son œuvre le mérite amplement, et puis la revanche d’un ancien loser, ça fait toujours plaisir ! Une fois mes mails envoyés, je ne sors même pas dîner : je suis épuisé, je me borne à avaler les fruits que j’avais emmenés pour le voyage. De toute façon, il me faudra me lever tôt demain matin…

Samedi 28 octobre

8h10 : Me voilà déjà dehors après avoir englouti un petit déjeuner roboratif : les yeux braqués sur un plan, je n’ai aucune idée du temps que je vais mettre pour atteindre l’institut franco-américain où doit avoir lieu le colloque qui monopolise mon intention depuis des semaines, mais je sais déjà que je serai en avance. Par conséquent, je ne me presse pas, ce qui me permet d’apercevoir, dans la Vilaine et le jour naissant (ceci est un zeugme), un mammifère aquatique. N’étant pas féru de zoologie et ne disposant que de peu de lumière, je n’identifie pas l’animal : une loutre ? Un ragondin ? J’essaie de prendre une photo, mais la luminosité est insuffisante et mes clichés sont aussi sombres que la conscience d’un député. J’essaie de filmer pour avoir au moins une trace du mouvement natatoire de la bête qui pourrait me servir à obtenir un renseignement…

8h30 : La distance n’était vraiment pas longue : je suis déjà à l’institut franco-américain. Le colloque est annoncé par les affiches dont j’avais vu le visuel, mais celles-ci sont désormais barrées du mot « complet » en capitales jaunes ! En clair, je vais parler devant une salle comble : au moins, je ne serai pas venu pour rien ! Dans la cour, une femme me remarque et me demande, avec un fort accent américain, ce que je fais là : je lui réponds que je suis inscrit comme orateur ; elle m’explique qu’elle ne peut pas s’occuper de moi pour l’instant et m’invite à monter au premier étage où je retrouverai les gens de l’institut culturel de Bretagne, l’association organisatrice du colloque. De fait, j’y rencontre la dame qui m’avait contacté : celle-ci, qui a vu ma photo sur le web, me reconnaît tout de suite et me salue alors qu’elle en train de terminer l’installation d’une exposition de planches originales d’une BD consacrée à Armand Tuffin de la Rouërie, héros breton de la guerre d’indépendance américaine, personnage un peu oublié de nos jours et que le colloque met justement à l’honneur… Pour ne pas déranger cette dame dans son travail, je m’assieds sur la première chaise que je trouve : l’Américaine revient, s’excuse pour son accueil un peu rude (c’est elle qui le dit) et me propose une boisson chaude. Je n’avais pourtant pas été offensé, c’est plutôt moi qui devrait m’excuser d’arriver aussi tôt, mais je ne veux pas la contrarier dans son élan généreux et j’accepte le thé qu’elle m’offre, moins d’une heure après en avoir déjà bu un à l’hôtel… Je vais passer du temps aux toilettes, mais tant pis.

9h : L’heure de l’ouverture a sonné, je redescends à l’auditorium où les gens chargés de l’accueil sont déjà confrontés à un écueil : un homme, visiblement âgé, rouspète parce qu’il n’avait pas compris qu’il fallait réserver pour assister au colloque et tance ces braves gens qui ne peuvent pas le laisser entrer. Le ton monte, l’atmosphère devient vite détestable et je commets l’erreur d’intervenir : je dis clairement à ce monsieur, qui pourrait être mon père, qu’il met une mauvaise ambiance et qu’il n’a pas à traiter ainsi les organisateurs d’un événement – je sais à quel point c’est difficile ! Bien entendu, ce vieux con ne m’écoute pas : je préfère m’éclipser en attendant que l’orage passe… Je sais bien que je ne devrais pas m’interposer dans les litiges de ce genre, mais je ne supporte pas ces « seniors » qui croient que tout leur est dû et profitent de leur âge avancé pour faire chier le monde ! Il y a vraiment des jours où j’ai l’impression que les vieux sont pires que les jeunes…

Puisqu'on en est à solder les conflits de générations...

9h20 : Le vieux râleur a dégagé, l’ambiance se décrispe. Le hall de l’auditorium est assez vite noir de monde : je ne connais pour ainsi dire personne, excepté Eric Beaty, représentant du consulat américain que j’avais déjà rencontré lors d’un autre colloque, organisé à Brest. Comme d’habitude dans ce genre d’ambiance (foule, bruit, lumière), je suis assez vite mal à l’aise et je préfère m’installer tout de suite dans l’auditorium en prenant soin de m’installer au premier rang et en bout de file afin de ne pas sentir encerclé : la salle est de taille assez modeste, tout juste assez grande pour accueillir une centaine de personnes, je comprends mieux pourquoi les organisateurs, qui ont sous-estimé le succès de leur événement, ont été obligés de refuser du monde ; mais surtout, ce lieu me plus large que haut et dépourvu de fenêtres me fait penser à un salon funéraire ! Rien n’y manquerait pour célébrer des funérailles, ni la place pour le cercueil, ni même le piano pour jouer la marche funèbre… D’un autre côté, on célèbre bel et bien un mort, même si le décès remonte à il y a 230 ans !

10h : Le colloque commence : ma première impression est assez vite dissipée tant les premiers orateurs échangent avec vivacité. De surcroît, Tuffin de la Rouërie a eu une vie si rocambolesque que la mort est rapidement éclipsée ! Le personnage n’avait aucune expérience de la guerre ni même aucun appui sérieux (il s’était fait virer de la garde du roi à la suite d’un duel) quand il est venu se présenter à George Washington, et pourtant, il a joué, dans la réorganisation de l’armée américaine et, in fine, dans la victoire contre les Anglais, un rôle presque plus déterminant que La Fayette lui-même ! Alors pourquoi en parle-t-on si peu, du moins en France ? D’abord parce que ce héros de roman était aussi un des fondateurs de « l’Association bretonne » qui a lutté pour la reconnaissance de la spécificité de la Bretagne et la sauvegarde des avantages qui en découlaient : voilà qui faisait tâche sur son CV aux yeux de la république « une et indivise »… Pour ne rien arranger, il n’a pas choisi le « bon » camp pendant la Révolution et il n’a même pas eu la présence d’esprit de choisir le « mauvais », ce qui lui aurait au moins permis de jouer un rôle de repoussoir : je veux dire qu’il n’a été ni un révolutionnaire acharné comme Danton ni un chouan pur et dur comme Cadoudal ; séduit par les idéaux de la Révolution, qui étaient à peu près les mêmes que ceux pour lesquels il s’était battu en Amérique, son attachement à la Bretagne lui interdisait cependant de se rallier à la république jacobine, de sorte qu’il a finalement pris parti pour une monarchie constitutionnelle : concept trop compliqué pour des historiographes qui tenaient à faire s’opposer des gentils et des méchants, les amis du peuple contre les aristocrates ou les régicides contre le droit divin suivant les convictions. Bref, il tomba dans un oubli relatif après son décès survenu en 1793 – pour l’anecdote, les révolutionnaires ont déterré son cadavre pour le décapiter ! En tout cas, pour qui se fout de coller des étiquettes et de faire rentrer les gens dans des cases, sa vie est vraiment passionnante et mérite amplement d’être mieux connue, ne serait-ce que parce qu’elle offre un aperçu saisissant des convulsions de la fin du XVIIIe siècle !

11h30 : Le colloque se poursuit avec la participation du directeur des rédactions de Ouest France et d’un producteur de cinéma qui ont tous deux consacré des écrits à Tuffin de la Rouërie : celui-ci est qualifié de « héros de roman », mais ça me parait en-dessous de la vérité, tant il y a peu de romanciers suffisamment imaginatifs pour inventer eux-mêmes toutes les péripéties que ce personnage a vécues…

12h45 : Déjeuner dans un restaurant situé non loin du parlement de Rennes : nous sommes plus de quatre-vingt dans la salle, j’ai pris soin de m’installer en bout de file pour ne pas me sentir oppressé, ce qui me vaut d’avoir en face de moi une dame âgée qui me déclare être elle aussi autiste Asperger ! Elle comprend donc ce que je ressens dans ce genre d’ambiance extrêmement bruyante… Elle a vécu la guerre : petite fille, elle s’était réfugiée à Laval avec ses sœurs dont une a perdu quelques doigts de pied à cause d’un obus ! Vous voyez : les Européens qui ont connu la guerre ne sont pas tous morts et certains sont encore en état de témoigner ! Quand Poutine a envahi l’Ukraine, certaines personnes ont parlé de la guerre comme s’il s’agissait de la résurgence d’un passé lointain et révolu en Europe : elles étaient à côté de leurs pompes…

13h45 : Après avoir été retardé aux toilettes par une femme qui langeait son bébé, je retourne à table pour le dessert et je constate que l’ambiance est déjà moins bruyante : les convives sont repus et l’excitation retombe… L’agitation reste néanmoins assez intense pour m’épuiser et, une fois mon dessert englouti, je retourne à l’institut afin de m’installer en prévision de ma communication en évitant la cohue.

14h40 : Le colloque reprend avec, juste avant moi, la communication d’un dignitaire de Breizh Amerika, une association qui représente les Bretons expatriés aux États-Unis : le type parle debout et sans fiches… Je serais incapable d’en faire autant ! J’espère que je ne vais pas paraître ridicule après ça…

15h15 : On me donne la parole, exactement à l’heure prévue : le colloque est très bien organisé, mieux que certaines manifestations universitaires où on prend jusqu’à une heure de retard ! Je dévide ma communication sur la présence américaine à Brest pendant la première guerre mondiale, exactement telle que je l’avais programmée, comme un piano mécanique ; ça ne m’empêche pas de sortir deux pointes qui font sourire le public : premièrement, quand j’évoque le fait que les Américains se sont enfin décidés à construire à Brest un camp de transit pour leurs soldats trois mois avant l’armistice, je dis : « Qui pouvait le prévoir ? »… Deuxièmement, quand je parle de ce fameux camp de Pontanézen, je signale que rien n’avait été oublié pour les besoins des troupes, y compris le divertissement, et j’ajoute : « N’en déplaise à ceux qui le classifient comme non-essentiel »… Quand j’ai terminé, l’assistance ne me pose aucune question et on enchaîne directement avec la communication d’Eric Beaty. J’espère que je n’ai pas fait mauvaise impression…

Puisqu'on parle du "Qui pouvait le prévoir" de Macron...

Mais il faut être juste : il n'y a pas que les grands de ce monde qui écoutent les charlatans...

Dans sa communication, Eric Beaty a insisté sur la fidélité des Bretons en tant qu'employés, ce qui séduit les investisseurs américains...

Il a aussi été questionde la firme Michelin qui engageait pas mal de Bretons à une époque...

16h20 : La consule des États-Unis est arrivée pendant la communication de monsieur Beaty et s’est assise juste à côté de moi ! Normal : je suis au premier rang, toujours en bout de file, de sorte que la place vide située à ma gauche se voit tout de suite quand on entre… Il n’empêche que ça me fait un drôle d’effet ! Elle se lève pour faire un bref discours de clôture dont je retiendrai essentiellement son délicieux accent américain, notamment quand elle essaie de dire le nom du héros du jour : « La Rouërie » est visiblement difficile à prononcer pour un gosier anglo-saxon ! Elle en est quitte pour l’appeler « Colonel Armand » comme le font ses compatriotes… Quand elle se rassied, je lui montre le croquis que j’ai eu le temps de faire pendant son discours : elle est manifestement ravie et nous nous échangeons les cartes de visite… J’aurai des choses à raconter à mes descendants.

16h40 : Après la clôture du colloque, nous nous retrouvons dans le salon où j’avais été accueilli à mon arrivée pour le pot et les dédicaces : j’ai apporté mes propres livres mais, ayant été admis au dernier moment à cette séance, je n’ai pas de table et je dois improviser sur un canapé. Ce n’est pas un trop grand mal, je peux ainsi participer sans être étouffé par la foule. Les retours affluent sur mon intervention : tout le monde semble avoir apprécié mon petit topo, on s’accorde à le trouver érudit et drôle à la fois, même la personne qui était passée avant moi et qui m’avait presque complexé me félicite ! Me voilà rassuré sur mes capacités oratoires… Malgré ma position qui me met peu en valeur, j’arrive à vendre deux albums, c’est mieux que rien, au moins je n’aurai pas trimballé la marchandise jusqu’ici pour des prunes !

La vue que j'avais depuis ma chambre d'hôtel : j'aurais pu tomber plus mal...

Dimanche 29 janvier

13h : Après avoir déjeuné dans un bistrot, me voici déjà à la gare de Rennes, attendant le train pour retrouver une amie très chère à Nantes. Je suis un peu surpris d’y voir les planches de Julie Doucet reproduites en grand format ! Apparemment, la SNCF a décidé, à l’occasion du 50e festival d’Angoulême, de mettre à l’honneur un auteur marquant dans chacune de ses grandes gares : l’idée n’est pas mauvaise, loin de là, mais on peut s’interroger sur l’impact du travail de cette dessinatrice canadienne issue de l’underground : si ses dessins n’effraient pas la SNCF, est-ce que ça ne veut pas dire qu’ils ont perdu un peu de leur force et de leur nouveauté ? J’espère que non… Dans la salle d’attente, je scrute le panneau d’affichage : la grève et les perturbations qui s’ensuivent y sont déjà annoncées, ils ne nous auront pas pris en traîtres !

La gare de Rennes :

Deux croquis réalisés au bistrot :

Lundi 30 janvier

14h50 : Je quitte enfin Rennes, avec vingt minutes de retard. C’est déjà ennuyeux ; non, je ne suis pas pressé, mais le vrai problème pour moi, c’est que, dans de telles circonstances, ils sont aussi dans l’incapacité de dire clairement quand le train va finalement partir, ce qui me déstabilise. Le pire, c’est qu’ils se sont manifestement trompés aussi pour l’emplacement des wagons et je suis obligé de remonter tout le train pour trouver ma place… Bref, je suis déjà stressé à l’issue d’un voyage qui, jusqu’à présent, aura été sans incident : pour le moment, ce ne sont pas les grévistes qui me gênent le plus ! Je croise les doigts pour que cette première contrariété de la semaine soit aussi la dernière…

17h40 : Enfin rentré, je visionne mes photos ainsi que la vidéo du mammifère aquatique de la Vilaine : elle est toute noire… Le mystère reste entier.

Un dessin de ma bouilloire, pour le cours du soir :

Mercredi 1er février

12h30 : Après une journée entière passée dans le doux cocon de mon atelier pour me remettre de mes émotions de la veille, je retrouve le monde et ses folies : de ce point de vue, mon attente n’est pas déçue quand je discute avec le jeune patron du Biorek brestois ! D’après lui, les critiques du film Astérix de Guillaume Canet sont très négatives ; je n’en suis pas étonné : à part Alain Chabat, aucun français ne sait adapter une bande dessinée ! La raison est simple : les cinéastes, surtout en France, ont tendance à se prendre très au sérieux et à traiter avec une pointe de mépris les auteurs de BD, le « bédéiste » (comme l’appellent les Québécois) travaillant généralement seul dans un petit atelier eux tandis qu’un réalisateur dirige une équipe complète, souvent sur un vaste plateau de tournage… Seul un grand gosse comme Chabat, qui ne se prendra jamais au sérieux et ne sera jamais pontifiant ou moralisateur, est capable de considérer l’adaptation d’une BD comme un vrai défi à relever et non pas comme une corvée tout juste bonne à alimenter rapidement les caisses du producteur ! On aurait mieux fait de lui confier une saga complète, ou à la rigueur deux films comme on l’a fait pour Alexandre Astier (le seul capable de rivaliser avec Chabat dans ce domaine), au lieu de faire réaliser chaque film par un réalisateur différent et d’accroître ainsi le risque de multiplier les daubes… Bon, je dis ça, mais je n’ai pas vu le film et je n’en ai aucune envie : après avoir vu Gérard Depardieu en Obélix et Monica Bellucci en Cléopâtre, j’aurais immanquablement l’impression, en voyant Gilles Lellouche et Marion Cotillard reprendre leurs rôles, de passer d’un vrai Pépito à la sous-marque de chez Lidl… Ce brave Alex me parle aussi de Vaincre ou mourir, le film par lequel Vincent Bolloré et Philippe de Villiers, main dans la main, réhabilitent les courageux Vendéens qui se sont soulevés contre la canaille régicide : la prochaine fois, ils feront un film qui racontera comment le Maréchal a sauvé la France de la juiverie et de la Franc-maçonnerie ! Si la création cinématographique est un reflet de l’état de la société, le bilan n’est pas encourageant…

Et puisqu'on parle de Bolloré...

20h30 : La scène ouverte Mic Mac commence au Café de la plage. La salle est pleine à bloc et j’ai un peu de mal à capter l’intention avec mes slams, mais les applaudissements me semblent tout de même nourris ! Entre deux textes, je dis au public « Je vois que vous appréciez, ou alors vous faites bien semblant », ce qui me vaut d’entendre quelqu’un répondre « On fait semblant » ! Je ne sais pas trop si c’est du lard ou du cochon… Après avoir quitté la scène, je me rassieds à côté d’un copain : il trouve que je parle un peu vite ; il n’est pas le premier à me faire cette remarque, mais je ne vois pas ce que je peux y faire : quand il y a beaucoup de gens qui parlent en même temps, je risque, si je parle lentement, d’être coupé dans mon élan, tandis que là, j’ai réussi à déclamer tout un texte sans bafouiller, ce qui est une sacrée victoire !

22h45 : Je repars. Je n’ai pas eu un seul client pour les caricatures et ce n’est pas maintenant que je vais en avoir : la salle est si bondée qu’on me voit à peine et il faut bien reconnaître que, contrairement au mois dernier, le niveau des artistes passant sur scène est excellent, suffisamment en tout cas pour monopoliser l’attention du public… J’ai donc passé un bon moment malgré tout, notamment grâce au groupe de Morgane qui vient de se créer et qui est une belle découverte, mais je préfère rentrer chez moi, d’autant qu’à deux pas, un vieux type ne cesse d’éternuer dans ses mains, ce qui me dégoûte…

Jeudi 2 février

13h30 : « La chatte et le renard » : ça pourrait passer pour un titre d’une fable de La Fontaine (il y en a d’ailleurs qui s’intitule « Le chat et le renard ») et, d’ailleurs, on peut en tirer une morale. Voici les faits : je m’étais rendu au domicile d’une fabricante de bijoux que je comptais interviewer en vue d’un article ; elle m’avait bien prévenu qu’elle possédait un félidé de sexe féminin et que cette charmante créature velue était plutôt du genre à se frotter contre tout le monde qu’à se cacher dans un placard à la moindre visite. Mon hôtesse recevait, outre ma modeste personne, une dame de ses amies, et la télévision était allumée sur France 3 qui diffusait, après la météo, le feuilleton allemand Le Renard que mes grands-parents regardaient déjà quand j’étais encore un petit bout de chou… En attendant de pouvoir commencer l’interview, je ne pus m’empêcher d’être effaré par l’inintérêt cosmique des programmes proposés l’après-midi quand, brusquement, je réalisai que la chatte s’était faufilée dans la manche de mon manteau ! La maîtresse de maison m’aida à la faire sortir, mais cette mésaventure m’aura prouvé une chose : les série policières allemandes ont beau être chiantes à mourir, elles suffisent à détourner votre attention de ce qui passe à vos pieds…

La fabricante de bijoux avec ses créations :

19h15 : Me voici à La Raskette pour la scène ouverte du premier jeudi du mois. J’ai déjà installé mon présentoir de caricaturiste et un homme vient me demander en anglais si je peux faire un dessin à partir d’une photo : je lui réponds qu’il n’y a pas de problème s’il a de quoi payer ! J’en profite pour lui demander s’il est irlandais, étant habitué à voir des ressortissants de la Verte Érin au port de commerce : il me répond qu’il est allemand ! J’ai toujours été nul pour identifier les accents… Quoi qu’il en soit, il me prête donc son smartphone (la confiance du mec, quand même !) et je me retrouve à dessiner une femme (sa fille ? sa femme ? sa sœur ? une amie ?) en train de se brosser les dents ! C’est sans doute ce que nos amis d’outre-Rhin appellent la « kolossale finesse »… Je suis assez content du résultat qui, toute fausse modestie mise à part me rappelle Jean-Pierre Gibrat à l’époque où il dessinait dans Fluide glacial, mais je n’ose pas photographier mon dessin, craignant de violer l’intimité d’une personne que je ne connais même pas.

19h45 : La scène ouverte commence ; encouragé par la charmante Cécile, j’ouvre les hostilités avec deux musiciens, un batteur et un guitariste, qui improvisent sur les textes que je déclame. J’ignore qui, de ce duo ou de moi-même, doit fournir le plus d’effort pour s’adapter à la rythmique de l’autre ! En tout cas, ça me pousse à parler de plus en plus fort pour m’entendre, à tel point que je suis à deux doigts de me casser la voix… Mais avec un accompagnement musical, je dois convenir que je bafouille beaucoup moins : quand je le rapporte à Cécile, elle me dit : « Et bien parfait, comme ça, chacun y trouve son compte ! » L’important est que tout le monde soit satisfait, non ?

20h55 : Si je vous parle d’Yvette Horner ou de Charles Trenet, je parie que vous voyez en eux des artistes gentiment nunuches chantant la joie de vivre, les fleurs, les papillons, les petits oiseaux, tout le monde il est beau tout le monde il est gentil ? Pour Trenet, j’étais déjà convaincu du contraire depuis un certain temps : prenez les paroles de « Je chante » qui racontent l’histoire d’un type qui se suicide en prison ou encore celles de « La java du diable » qui dénoncent la façon dont les artistes se font plumer, et vous vous apercevrez que l’aspect apparemment guilleret de sa musique n’est qu’une façade, un emballage qui fait passer des textes grinçants et vindicatifs que certains rappeurs ne pourraient pas renier ! Je prends ce soir conscience qu’il en va de même pour Yvette Horner dont le répertoire n’était pas rose bonbon non plus : en effet, un trio de personne d’âge mûr, appelé « Les trois font la paire » (ah ! ah !) reprend « La plus bath des javas », une chanson écrite par un certain Georgius (j’ai la flemme d’aller voir qui c’était) dont le titre trompeur et la musique entraînante cachent des paroles consacrées à un type qui finit guillotiné ! Et je pourrais vous donner bien d’autres exemples de chanteurs (-euses) d’avant-guerre dont les tubes sont des dragées de poivre : sucrées quand on reste à la surface, piquantes dès qu’on croque l’intérieur ! Finalement, le père Trenet et la mère Yvette étaient des précurseurs de GiedRé et de Laura Laune : longtemps avant elles, ils ont su traiter de sujets graves avec des airs faussement enjoués…

"Les trois font la paire" sur scène avec un jeune batteur appelé Marin :

Je sais que le dessin ci-dessus est disproportionné, ne m'en faites pas la remarque.

21h15 : Passage d’un duo, nettement plus jeune, qui se nomme « Les ours polaires du Mexique » ! J’ai l’idée de dessiner littéralement ce nom de groupe plutôt bizarre et de le leur offrir : hélas, quand je passe le coup de gomme, l’encre n’est pas tout à fait sèche… Je montre tout de même le résultat au chanteur qui juge le dessin très beau malgré tout et me donne son adresse mail contre la promesse de le lui envoyer une fois que j’aurai apporté les corrections qui, à ses yeux, ne sont pas indispensables : voilà un ours polaire bien indulgent !

Le dessin en question :

Les "ours polaires du Mexique" sur scène :

22h15 : Épuisé et conscient que je ne ferai plus un client, je décide de rentrer. J’attrape juste à temps le bus partant du port mais je rate de peu la correspondance pour Lambé et la prochaine n’est que dans… Quarante minutes ! Un peu dépité (mettez-vous à ma place), je décide d’emprunter une autre ligne qui me rapprochera toujours un peu, quitte à devoir marcher pendant un quart d’heure : comme il y a tout de même encore un temps d’attente, je le mets à profit pour renouveler mon abonnement au bus à l’une des bornes prévues à cet effet. Mais ça ne marche pas… Je venais de passer une bonne soirée, mais Bibus semble avoir décidé de me la gâcher ! Certaines personnes râlent déjà contre la ligne à haut niveau de service qui est censée desservir mon quartier dans un futur proche : quand il m’arrive ce genre de mésaventure, j’ai hâte qu’elle soit mise en place !

Vendredi 3 février

16h15 : On m’avait bien parlé d’un recueil de nécrologies de Cavanna, mais j’avoue que je ne m’y intéressais pas outre mesure, persuadé qu’on n’y trouverait que les articles écrits après la mort de ses compagnons de route comme Fournier, Reiser, Gébé, Choron, Fred et les autres. Grave erreur : je viens de recevoir des copies d’articles consacrées à ce sujet et je comprends que le livre reprend aussi les articles qu’il avait écrits après le décès de personnes qu’il n’aimait guère, comme ce vieux réac de Jean-Paul II ! Et oui, quand on m’avait dit « nécrologie », j’avais tout de suite pensé « éloge funèbre », con que je suis ! En fait, l’intérêt de ce livre est qu’il met en valeur l’une des particularités de Cavanna : il fut l’un des rares journalistes en France (et même dans le monde) à ne pas se retenir de dire du mal de quelqu’un le jour de sa mort… C’est quand même paradoxal : il voulait que l’on finance des recherches destinées à prévenir le vieillissement et à éviter de mourir (il l’a exprimé notamment dans Stop-crève) et il n’a jamais reconnu que l’un des principaux intérêts de la mort est justement qu’elle nous débarrasse des emmerdeurs… Bien sûr, ça ne me dissuadera pas d’économiser pour acheter le livre ! « Si c’est trop cher, volez-le ! » Ta gueule, Bernier[1] !

23h35 : Je rentre de la scène ouverte organisée le premier vendredi de chaque mois au Temple du pharaon par le Collectif Synergie ; on sent que les fêtes sont loin, il y avait plus d’ambiance et plus de participants que la dernière fois, il y avait même une chorale. Revenu au bercail, j’apprends la mort de Paco Rabanne : ouf, un charlatan de moins ! Et je ne dis pas ça seulement pour ses prédictions à la noix mais aussi parce que je considère que la notion de « haute couture » est en soi une arnaque, comme toute notion qui fait primer l’esthétique au détriment de l’utilitaire : des fringues malpratiques et inconfortables vendues des fortunes, c’est tout simplement débile ! C’était valable pour Paco Rabanne et ça l’est pour tous ces « grands couturiers » tous plus ou moins dingues et sadiques qui gagnent des millions en faisant défiler des anorexiques recouvertes d’oripeaux hors de prix dont même un clochard ne voudrait pas s’ils étaient gratuits… Bon, j’avoue, je dis ça un peu pour le plaisir d’appliquer ce que je viens d’écrire à propos de Cavanna : dans l’absolu, je m’en fous, du père Rabanne, ce n’est pas sa mort qui va changer ma vie ! Et puis il n’y a aucune raison de se réjouir de sa mort : il y en a d’autres pour reprendre le flambeau du charlatanisme...

Mes croquis réalisés lors de la scène ouverte :

Deux photos de piliers du collectif : Slamity Jane et Bardawen.

Dans un autre ordre d'idées, deux dessins sur Héléna, la jeune femme disparue à Brest :

Et puisqu'on parle d'actualité brestoise, voici d'autres dessins : d'abord, la marine qui revend à la métropole des terrains qu'elle occupe dans une semi-illégalité...

Ensuite, les concerts à l'espace Léo Ferré, à Bellevue, menacés par les nouveaux tarifs de la Sacem :

Les jeunes gymnastes de la Légions Saint-Pierre qui ne montreront plus leurs jambes, suscitant des commentaires qui sentent fort le machisme ( pour plus de précisions, lire l’aticle de Julien Saliou) :

Et enfin, l'ancienne prison de Pontaniou (où les Allemands ont torturé des résistants) en attente de réhabilitation :

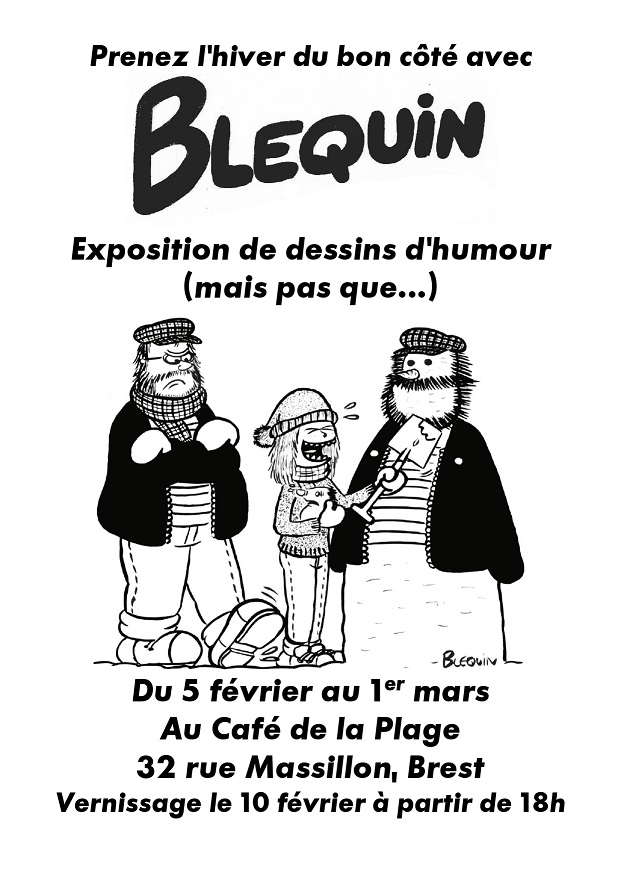

Avant de conclure, voici l'affiche de ma nouvelle exposition :